這五個國家公園 是什么樣的公園

2022-01-07 22:01:56 作者:摘編:陽希 來源:《中國民族》2021年第12期 瀏覽次數(shù):0

國家公園是以保護具有國家代表性的自然生態(tài)系統(tǒng)為主要目的,實現(xiàn)自然資源科學保護和合理利用的特定陸域或海域。

近年來,我國國家公園發(fā)展進程明顯加快,離不開持續(xù)推進生態(tài)文明建設的國內(nèi)大環(huán)境。而此時正式設立第一批國家公園,也是我國進一步加大力度,推進自然生態(tài)保護、保護生物多樣性的切實行動。

第一批國家公園正式設立,體現(xiàn)了高起點和嚴要求,向著建立系統(tǒng)的國家公園體系邁出了堅實步伐。第一批國家公園的共同點是都具有典型的生態(tài)功能代表性,如三江源國家公園主要保護青藏高原重要生態(tài)功能區(qū);大熊貓國家公園、東北虎豹國家公園守護著大熊貓、東北虎、東北豹等珍貴、瀕危野生動物,以及以這些旗艦物種為傘護種的重要生態(tài)系統(tǒng);海南熱帶雨林國家公園、武夷山國家公園則主要保護熱帶、亞熱帶重要森林生態(tài)系統(tǒng)。

那么,習近平總書記如此重視、社會各界乃至全世界廣為關注的第一批國家公園,到底是什么樣的公園呢?

三江源國家公園一瞥

三江源國家公園

大河浩蕩,奔流不息;江源之流,滋養(yǎng)大地。作為“中華水塔”的三江源,是我國重要的淡水供給地,維系著全國乃至亞洲水生態(tài)安全命脈,是全球氣候變化反應最為敏感的區(qū)域之一,也是我國生物多樣性保護優(yōu)先區(qū)之一。

三江源國家公園地處青藏高原腹地,保護面積19.07萬平方公里,實現(xiàn)長江、黃河、瀾滄江源頭整體保護。園內(nèi)廣泛分布冰川雪山、高海拔濕地、荒漠戈壁、高寒草原草甸,生態(tài)類型豐富,結(jié)構(gòu)功能完整,是地球“第三極”青藏高原高寒生態(tài)系統(tǒng)大尺度保護的代表。

2015年12月9日,中央全面深化改革領導小組第十九次會議審議通過《中國三江源國家公園體制試點方案》。根據(jù)《試點方案》,將長江源(可可西里)、黃河源、瀾滄江源等具有國家代表意義的重點區(qū)域納入試點范圍,組建三江源國家公園管理局,統(tǒng)一行使自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制,形成“一園三區(qū)”的總體格局。由此,三江源成為我國第一個國家公園體制試點。

經(jīng)過6年試點,三江源國家公園構(gòu)建起了省、州、縣、鄉(xiāng)、村全覆蓋的國家公園管理體制,在破解“九龍治水”和監(jiān)管執(zhí)法碎片化難題上進行了卓有成效的探索,走出了一條借鑒國際經(jīng)驗、符合中國國情、彰顯三江源特點的國家公園體制創(chuàng)新之路。2018年,三江源國家公園體制試點被國務院第五次大督查作為典型經(jīng)驗在全國范圍通報表揚。

自三江源國家公園建設以來,算生態(tài)賬、打生態(tài)牌、吃生態(tài)飯已經(jīng)成為人們的共識。通過創(chuàng)新出思路、出舉措、出方案、出對策,將生態(tài)文明建設引向深入,形成了國家所有、全民共享、世代傳承的生態(tài)保護新模式。在三江源國家公園長江源園區(qū)內(nèi)的青海省曲麻萊縣約改鎮(zhèn)崗當村,生態(tài)管護員文校親眼見證了三江源頭的變化。面對記者的采訪,他驕傲地說:“我們這里現(xiàn)在動物根本不怕人,找雪豹有雪豹,想看白唇鹿有白唇鹿,想看馬麝有馬麝,珍稀野生動物越來越多了。”

國家發(fā)改委生態(tài)成效階段性綜合評估報告顯示:三江源區(qū)主要保護對象都得到了更好的保護和修復,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得以提升,生態(tài)功能得以鞏固,水源涵養(yǎng)能力不斷增強,草地覆蓋率、產(chǎn)草量分別比10年前提高了11%、30%以上。藏羚羊數(shù)量由上世紀80年代的不足2萬只恢復到如今的7萬多只,斑頭雁數(shù)量從不到1000只增加到3000多只,三江源核心區(qū)域雪豹頻現(xiàn),各大水域花斑裸鯉等50種高原土著魚類資源明顯恢復。黃河、長江、瀾滄江青海段出境水量年均達620億立方米以上,水質(zhì)穩(wěn)定保持在二類以上。

如今的三江源國家公園,體制試點任務已全面完成,將其建成青藏高原生態(tài)保護修復示范區(qū),三江源共建共享、人與自然和諧共生的先行區(qū),青藏高原大自然保護展示和生態(tài)文化傳承區(qū)的試點目標正在實現(xiàn),綠水青山就是金山銀山的國家公園青海答卷正在美麗的三江之源徐徐展開。

大熊貓國家公園一瞥

大熊貓國家公園

作為我國特有的珍惜物種,大熊貓被譽為“活化石”“中國國寶”,是全球生物多樣性保護的旗艦物種,也是我國與世界各國交流的“和平使者”。正式設立大熊貓國家公園,對保護大熊貓及其生態(tài)系統(tǒng)原真性、完整性,實現(xiàn)重要自然資源國家所有、全民共享、世代傳承,具有重要意義。

2017年1月,大熊貓國家公園體制試點工作正式啟動。在各方努力下,目前大熊貓國家公園體制試點工作取得了重大成效。

大熊貓國家公園地處岷山、邛崍山、大相嶺和小相嶺核心區(qū)域,跨四川、山西和甘肅三省,區(qū)劃總面積約2.2萬平方公里,共有野生大熊貓1340只,占全國的71.89%。大熊貓棲息地面積15021平方公里,占全國大熊貓棲息地總面積的58.48%。涉及野生大熊貓13個局域種群。

大熊貓國家公園特有、珍稀、瀕危物種聚集程度極高,生物多樣性十分豐富。除旗艦物種大熊貓外,同域還分布有8000多種野生動植物,其中有金錢豹、雪豹、川金絲猴、林麝、羚羊等國家重點保護野生動物,以及紅豆杉、珙桐等國家重點保護野生植物,是全球生物多樣性熱點保護區(qū)之一。

大熊貓國家公園地處我國國家生態(tài)安全重要屏障區(qū)和國家重點生態(tài)功能區(qū),跨越多個維度,海拔落差大,植被類型多樣,植被垂直帶分布明顯,分布有我國亞熱帶、暖溫帶山地多種代表性植被類型,群落結(jié)構(gòu)和動植物區(qū)系完整;地形地貌復雜多樣,地質(zhì)構(gòu)造奇特,山大峰高,河谷深切,自然景觀豐富多彩,并有著深厚的漢、藏、羌等民族文化。

大熊貓國家公園的正式設立,將著力構(gòu)建四川、山西、甘肅三省跨省域保護的高效協(xié)同機制,著力修復受損、破碎化的棲息地,有效打通野生大熊貓棲息地間的連接通道,實現(xiàn)隔離種群的基因交流,加強小種群復壯,有效改善野生大熊貓棲息環(huán)境,進一步增強生物多樣性,保護好珍貴的自然人文景觀,積極探索生態(tài)賦能下的生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制,帶動園區(qū)及周邊經(jīng)濟轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展。

大熊貓國家公園的正式設立將引領大熊貓保護研究,積極推動大熊貓國際交流,傳播大熊貓生態(tài)文化,彰顯國際影響力,為野生大熊貓的保護樹立新的標桿,為全球大熊貓生態(tài)文化的傳播提供新的源動力,將努力打造成全球大熊貓保護和世界生態(tài)教育的精品樣板,成為踐行習近平生態(tài)文明思想和建立以國家公園為主題的自然保護地體系的生動實踐。

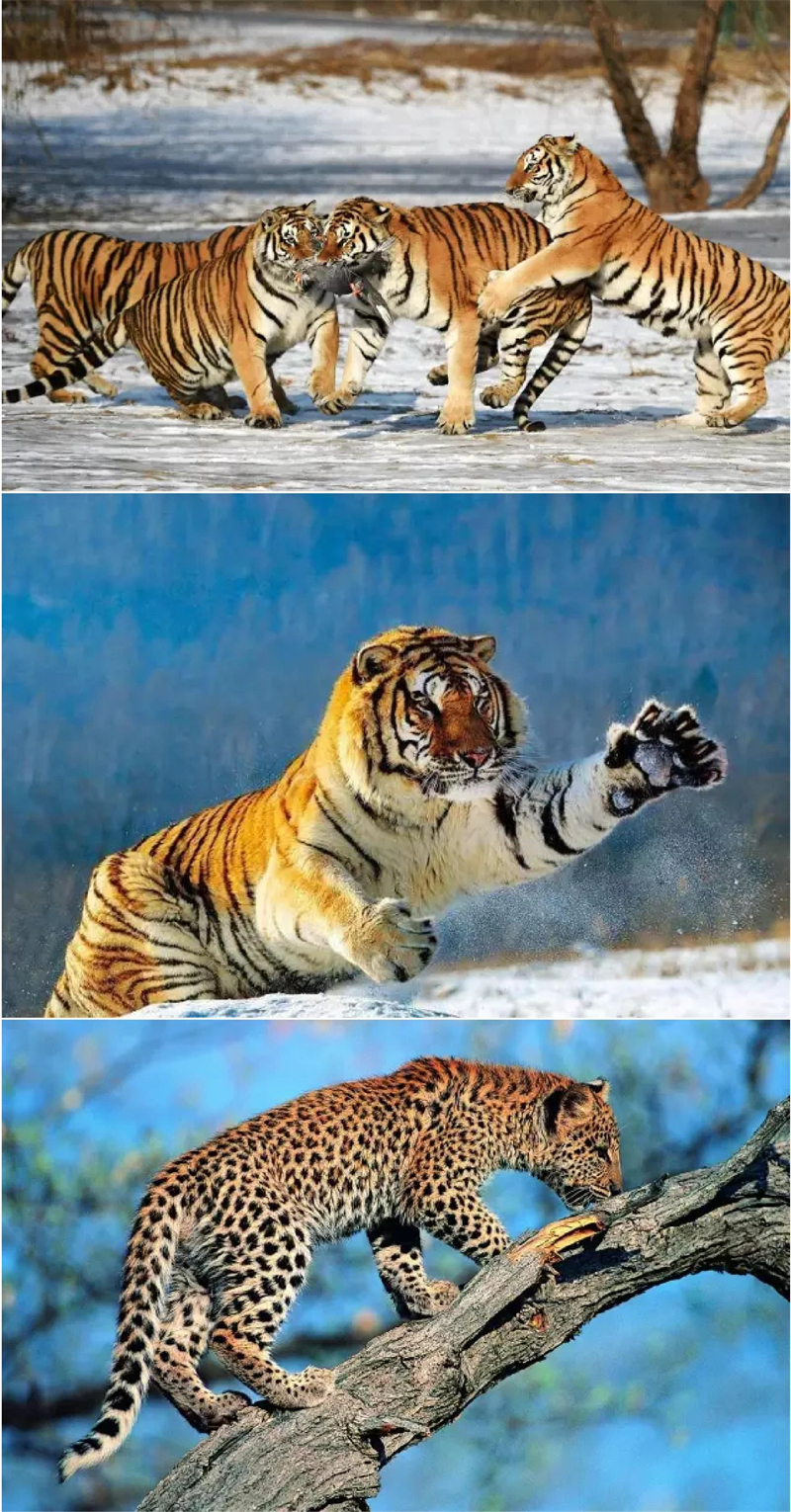

東北虎豹國家公園的東北虎(上、中)、東北豹(下)

東北虎豹國家公園

東北虎豹國家公園以核心保護物種命名,它所保護的“王者”東北虎、東北豹,是世界珍稀瀕危野生動物,是生物多樣性保護的旗艦物種,是溫帶森林生態(tài)系統(tǒng)健康的標志,保護價值和生物學意義巨大。

東北虎豹主要棲息地是我國自然生態(tài)系統(tǒng)中最重要、生物多樣性最富集的區(qū)域之一,東北虎豹國家公園的設立,肩負著保護以東北虎豹為旗艦物種的生態(tài)系統(tǒng),實現(xiàn)生態(tài)保護與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展,人與自然和諧共生的重要使命;對保護東北虎、東北豹野外種群棲息繁衍,維持生態(tài)系統(tǒng)原真性、完整性,實現(xiàn)重要自然資源國家所有、全民共享、世代傳承,推動珍稀瀕危物種跨境保護合作具有重要意義。

東北虎豹國家公園位于吉林、黑龍江兩省交界的老爺嶺南部,其東部、東南部與俄羅斯濱海邊疆區(qū)的豹地國家公園接壤,東南部區(qū)域隔圖們江及沿江帶與朝鮮相望,是中俄朝三國交界的連接地帶。

東北虎豹公園總面積1.46萬平方公里,吉林片區(qū)占71%,黑龍江片區(qū)占29%。區(qū)域內(nèi)包含12個自然保護地,其中有7個自然保護區(qū)、3個國家森林公園、1個國家濕地公園和1個國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)。

東北虎豹國家公園是我國東北虎、東北豹種群數(shù)量最多、活動最頻繁、最重要的定居和繁育區(qū)域,是重要的野生動植物分布區(qū)和北半球溫帶區(qū)生物多樣性最豐富的地區(qū)之一,也是世界少有的“物種基因庫”和“天然博物館”。這里有我國境內(nèi)罕見的大型到中小型獸類,也是鳥類生存繁衍的天堂,充沛的水源還為洄游魚類和兩棲動物提供了良好的生存基礎。

東北虎豹國家公園位于歐亞大陸同緯度地區(qū)原始狀態(tài)保存最好、生物物種最豐富的森林生態(tài)系統(tǒng)中,是我國生態(tài)系統(tǒng)金字塔最完整的地區(qū)之一,也是我國境內(nèi)野生東北虎、豹的唯一集中分布區(qū)。區(qū)域內(nèi)森林面積136.36萬公頃,森林覆蓋率93.32%,主要植被類型是溫帶針闊葉混交林,原生性紅松闊葉混交林僅呈零星分布,次生林分布廣泛。區(qū)域內(nèi)河湖及濕地面積2.24萬公頃,濕地率1.53%,其中河流8597公頃,沼澤濕地1.38萬公頃,人工濕地27.8公頃。

東北虎、東北豹位于自然生態(tài)系統(tǒng)的食物鏈頂端,可以看作反映生態(tài)系統(tǒng)健康和完整的晴雨表。據(jù)估算,要想維系1只成年東北虎長期生存,每年需要500只大中型食草動物的種群基數(shù)。因此,要想支持一個野生東北虎種群的長期生存,必須要有一個大面積的、食物鏈完整健康的森林生態(tài)系統(tǒng)。由此可見,東北虎豹國家公園的建立,不僅保護了虎豹這樣的瀕危物種,更重要的是,也保護了東北虎豹的家園——溫帶針闊混交林森林生態(tài)系統(tǒng)的原真性和完整性,以及許多賴以生存的野生動植物。

近年來,當?shù)囟啻巫ヅ牡綎|北虎、東北豹及黑熊等大型兇猛野生動物的足跡及實體影像資料。據(jù)統(tǒng)計,野生東北虎、東北豹數(shù)量由之初的27只和42只分別增長至40只和50只左右,新發(fā)現(xiàn)幼虎12只以上、幼豹11只以上,這是虎豹健康繁衍的見證。在這個公園內(nèi),中華秋沙鴨、紫貂、原麝、獐、斑羚……這些一度罕見甚至絕跡多年的動物頻頻現(xiàn)身,成群結(jié)隊。從過路到安家,它們紛紛用“腳印”“嘯聲”“靚照”為東北虎豹國家公園的生態(tài)保護點贊。

航拍海南熱帶雨林國家公園

海南熱帶雨林國家公園

海南熱帶雨林國家公園建設同樣是我國生物多樣性保護成就的一個縮影,折射出我國生物多樣性保護取得了扎實成效。

海南熱帶雨林國家公園位于海南島中南部,涉及海南省9個市縣,總面積4400余平方公里,約占海南島陸域面積的七分之一,擁有我國分布最集中、保存最完好、連片面積最大的熱帶雨林,也是極度瀕危物種海南長臂猿在全球的唯一分布地。

建設海南熱帶雨林國家公園是海南推進國家生態(tài)文明試驗區(qū)建設的標志性工程。

近年來,海南不斷推進熱帶雨林國家公園建設,從成立海南熱帶雨林國家公園管理局,到出臺《國家生態(tài)文明試驗區(qū)(海南)實施方案》,從加大熱帶雨林生態(tài)修復力度,到實施核心保護區(qū)生態(tài)搬遷工程,在政府以及各方力量不斷努力下,海南熱帶雨林保護和生物多樣性保護成效不斷顯現(xiàn)。

目前,海南熱帶雨林國家公園記錄到野生維管束植物3653種,陸棲脊椎動物540種。今年9月5日,海南熱帶雨林國家公園管理局對外宣布,海南長臂猿喜添兩只嬰猿,其種群數(shù)量恢復至35只。

與此同時,在法國馬賽舉辦的第七屆世界自然保護大會上,海南長臂猿種群數(shù)量穩(wěn)步恢復的“中國案例”在會議現(xiàn)場作為重大成果進行展示。

目前,海南熱帶雨林國家公園核心保護區(qū)全部實現(xiàn)封山育林。與此同時,海南完成了試點范圍內(nèi)人工林資源調(diào)查,計劃用多種方式使經(jīng)濟林退出核心保護區(qū),還通過補植和更新樹種,進行生態(tài)系統(tǒng)整體性的人工輔助修復。

今年9月底,海南熱帶雨林國家公園的GEP(生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)總值)核算成果發(fā)布。經(jīng)核算,海南熱帶雨林國家公園2019年度GEP為2045.13億元,單位面積GEP為0.46億元每平方公里。

中國林業(yè)科學研究院熱帶林業(yè)研究所研究員李意德表示,海南熱帶雨林國家公園GEP核算,為生態(tài)文明建設提供了可量化標尺,是貫徹新發(fā)展理念和推動綠色發(fā)展的具體體現(xiàn)。

武夷山國家公園宣傳畫

武夷山國家公園

碧水丹山、生物之窗、朱子故里、茶文化藝術之鄉(xiāng)……今年10月12日,隨著正式入列中國首批國家公園,世界文化與自然雙遺產(chǎn)保護地——武夷山再添一張閃亮的名片,成為祖國華東南地區(qū)耀眼的明珠。

武夷山國家公園跨福建、江西兩省,保護面積1280平方公里。這里被譽為大自然和人類歷史共同締造的綠色明珠,至今保存了地球同緯度最完整、面積最大的中亞熱帶原生性森林生態(tài)系統(tǒng),是我國東南部地區(qū)動植物寶庫。同時,武夷山有著無與倫比的生態(tài)人文資源,這片靈山秀水中積淀的文化承載著厚重燦爛的歷史文明,擁有世界文化和自然“雙遺產(chǎn)”,是文化和自然世代傳承、人與自然和諧共生的典范。

武夷山國家公園的設立,對筑牢我國東南生態(tài)安全屏障,保護典型自然生態(tài)系統(tǒng)及其豐富的生物多樣性,保護傳承珍貴文化自然遺產(chǎn),具有重要意義。

作為世界文化與自然遺產(chǎn)地,大自然賜予了武夷山國家公園獨特和優(yōu)越的自然環(huán)境,也陶冶著人們的性情,啟迪著人們的智慧,留下了眾多的文化遺存。“東周出孔丘,南宋有朱熹。中國古文化,泰山與武夷。”在千百年的歷史發(fā)展過程中,所形成的武夷山人文景觀和歷史文化遺存,積淀深厚,內(nèi)涵豐富,頗具特色。

至今在國家公園內(nèi)人跡罕至的懸崖絕壁上,還保留有3800多年歷史的“架壑船棺”和“虹橋板”等重要文化遺產(chǎn)18處;園內(nèi)書院林立,有書院遺址35處,堪稱為中國古書法藝術寶庫的歷代摩崖石刻450多方。

武夷山產(chǎn)茶歷史悠久,茶文化底蘊深厚,是烏龍茶和紅茶的發(fā)源地,其主產(chǎn)區(qū)都在國家公園的范圍內(nèi)。這里出產(chǎn)的正山小種紅茶和武夷巖茶享譽中外,開創(chuàng)了“萬里茶道”和“海上絲綢之路”的貿(mào)易傳奇,成為聯(lián)接中國與世界經(jīng)濟、文化交流的紐帶。

武夷山國家公園踐行綠水青山就是金山銀山發(fā)展理念,創(chuàng)建多元化生態(tài)補償機制。福建省連續(xù)提高核心區(qū)公益林補償標準,在農(nóng)民自愿的前提下,加大重點區(qū)位商品林的贖買力度,探索居民毛竹林租賃托管機制,切實守住武夷山綠水青山寶貴資源。通過生態(tài)補償、吸收居民參與生態(tài)管護、創(chuàng)新森林景觀資源補償、引導建設生態(tài)茶園等措施,初步建立了生態(tài)保護與社區(qū)發(fā)展和諧共生的協(xié)調(diào)機制。

武夷山國家公園堅持生態(tài)優(yōu)先,實施管理智能化、管控嚴格化、修復科學化的生態(tài)管護新模式。出臺生態(tài)茶園建設管理意見,鼓勵和引導茶企、茶農(nóng)按標準建設生態(tài)茶園,全面禁止林木采伐,因地制宜開展退化林分生態(tài)修復,完成封山育林62.5萬畝。

武夷山的每一次呼吸都讓人感動。自然五福天賜,造物的神奇賜予了這片欣欣向榮的自然寶庫。隨著國家公園的正式設立,勤勞智慧的武夷山人正以創(chuàng)新的理念、精細化的管理、嶄新的精神風貌,昂首闊步在踐行“兩山”理念的大道上,努力將武夷山國家公園打造成為人與自然和諧共生的先行范例。

歷經(jīng)多年探索,我們迎來了第一批國家公園。未來,我國將有步驟推進國家公園建設,分階段設立更多國家公園,構(gòu)建起以國家公園為主體的自然保護地體系,走出一條符合中國國情的國家公園建設之路,讓國家公園守得住綠水青山、對得起子孫后代。

來源:《中國民族》2021年第12期